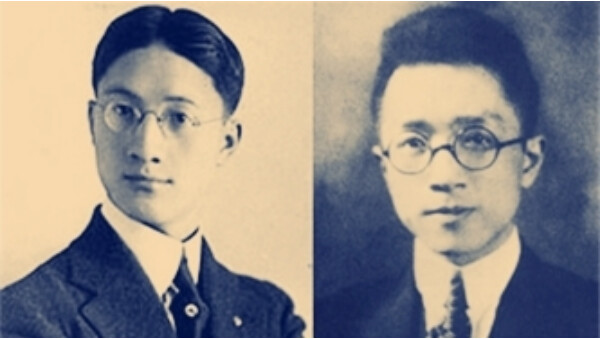

【新唐人北京时间2021年12月25日讯】前几天,我在朋友圈再次推送拙文胡适在联合国控诉斯大林以后,受到网友的广泛关注。胡适控诉斯大林是上世纪50年代朝鲜战争爆发以后的事,但是在1925年10月,徐志摩在《晨报副刊》组织“仇俄友俄大讨论”的时候,他却没有参加。

胡适与徐志摩是最要好的朋友,他为什么会对这样一个重大问题采取隔岸观火的态度呢?直到第二年,胡适在出国途中路过苏联时,才在写给政治学家张慰慈的信中透露中了其中的缘由。

他说:去年许多朋友要我加入“反赤化”的讨论,我所以迟疑甚久,始终不加入者,根本上只因我的实验主义不容我否认这种政治试验的正当,更不容我以耳为目,附和传统的见解与狭窄的成见。我这回不能久住俄国,不能细细观察调查,甚是恨事。但我所见已足使我心悦诚服地承认这是一个有理想,有计划,有方法的大政治试验。我们的朋友们,尤其是研究政治思想与制度的朋友们,至少应该承认苏俄有作这种政治试验的权利,我们应该承认这种试验正与我们试作白话诗,或美国试验委员会制与经理制的城市政府有同样的正当。这是最低限度的实验主义的态度。至于这个试验的成绩如何,这个问题须有事实上的答案,决不可随便信任感情与成见。

胡适在莫斯科仅仅停留三天,便经过欧洲大陆到达英国参加中英庚款委员会董事会议。会议结束后,他又在西欧逗留好几个月。在此期间,他给徐志摩写过两封信,也谈了上述想法。

1926年年底,胡适从英国启程前往美国。阔别十年再次踏上这片土地以后,胡适的最大感受有两点:一是汽车工业的高速发展,二是社会和时代给美国人民带来的福祉。为此,胡适在《漫游的感想》中写下这样一段话:“我的老朋友李大钊先生在他被捕之前一两月曾对北京朋友说:‘我们应该写信给适之,劝他仍旧从俄国回来,不要让他往西去打美国回来。’但他说这话时,我早已到了美国了。”

胡适还说:我从美国归来路过日本的时候,曾经拜访过一位著名的经济学家福田德三博士。此人刚从欧洲回来,思想主张便有所变化。胡适问他为什么不到美国看看,他说“美国我不敢去,我怕到了美国会把我的学说完全推翻了。”这种想法与李大钊有异曲同工之妙。

日本博士的话对胡适刺激很大,因此他感慨地说:“世间的大问题决不是一两个抽象名词(如‘资本主义’‘共产主义’等等)所能完全包括的。最要紧的是事实。现今许多朋友只高谈主义,不肯看看事实”,同样是一种迷信。

从这里,可以看出胡适到达美国以后,已经清楚地看到在两种不同的“社会革命”或曰“社会实验”之间,有着天壤之别。何况,他在三天走马观花的参观中,根本不可能看到苏联的“庐山真面目”。

近年来,一些有影响的自由知识份子在胡适“赞扬苏联”的问题上大作文章,这种不肯看看事实,甚至以偏盖全、哗众取宠的学风,是不可取的。

(转自看中国/责任编辑:李晓梅)