【新唐人北京时间2022年04月29日讯】“De profundis clamavi ad te, Domine”这句呼喊开启了《诗篇》第130篇(旧编号系统中为诗篇129篇)——“主啊,我从深渊中向你呼求”。我们是否皈依宗教,对理解这句话本身并无大碍。因为不同年龄、种族和信仰的人都可能有类似经历:就是被巨难拖入可怕的深渊,而往往这些灾难造成的创伤都与至亲故去有关。

在悲恸中,有些罹苦之人确实转而向神求助,祈求安抚;有些痛苦的灵魂在朋友和家庭中寻找慰藉;有些人向心理咨询师或悲伤支援小组寻求帮助;孤独和绝望的人可能会借酒消愁、甚至依赖毒品来缓解苦痛;一位罗马政治家、作家波爱修斯(Boethius,约477─524年)被监禁、后被处决。监禁期间,把精力放到研究希腊哲学思想上,平复了他的精神压力,也为后世留下了《哲学的安慰》(The Consolation of Philosophy)这部杰作。

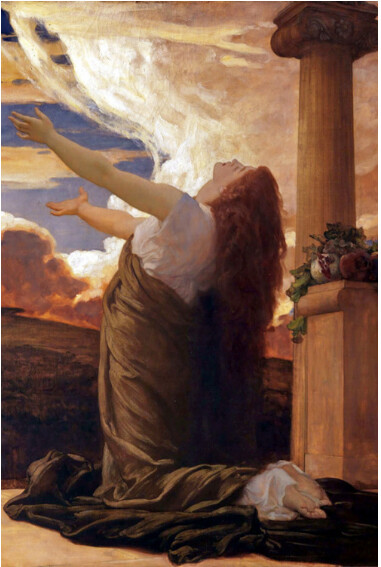

而有些遭受心灵重创的人,在艺术中得到安抚、看到希望。

美与救赎

一些像巴赫、亨德尔、莫札特、伦纳德‧伯恩斯坦(Leonard Bernstein)等音乐家,将《诗篇》第130篇谱成曲子,然而他们的作品虽只触及了浅表的艺术层面,却为痛苦的人类提供了慰藉。追溯过往三千年来,作家、画家、雕塑家和音乐家给世界带来了无数关于离世及悼亡的作品,给无以计数的人们在悲痛的窒息中带来了疗愈的希望。

迈克尔‧伊格纳蒂耶夫(Michael Ignatieff)在其《论安慰:在黑暗时期寻找慰藉》一书的序言中,回顾了2020年3月开始的针对疫情的封锁,生动地提醒了读者艺术具有强大的安抚力量。在那几个月的恐惧、隔离和孤独中,随着新冠疫情蔓延,死亡人数不断攀升,各类艺术家纷纷站出来,用艺术的形式给我们鼓励与希望。例如,鹿特丹管弦乐团在Zoom上演奏了贝多芬的《欢乐颂》,一位柏林钢琴家每晚通过互联网演奏奏鸣曲,各国的诗人和作家在厨房、客厅分享他们的作品。

种种善举恰恰印证了哲学家罗杰‧斯克鲁顿(Roger Scruton)的观点:“艺术和音乐给平凡的人生带来光明,赋予其意义。透过艺术,我们便能够直面那些对我们的困扰,并在其中找到抚慰与安宁”。

同样,在马克‧赫尔普林(Mark Helprin)的小说《大战中的士兵》(A Soldier of the Great War)里,一位年长的艺术及美学教授亚历山德罗‧朱利安尼(Alessandro Giuliani)也提出这样的联系:“想看到世间的美,就要将手放在那些贯穿生与死的线上,触摸它们其实是在展现希望,因为也许另一空间的人(如果有另一空间的话),也正在触摸它们”。

出乎意料种种善举恰恰印证了哲学家罗杰‧斯克鲁顿(Roger Scruton)的观点:“艺术和音乐给平凡的人生带来光明,赋予其意义。透过艺术,我们便能够直面那些对我们的困扰,并在其中找到抚慰与安宁”。

一般来说,当人意外间看到某件艺术作品,很可能释放出某种情绪,这种反应可能会让周围的人感到错愕,而对那个心灵被触动的人而言,却无疑是一种情感的宣泄。举个例子,设想一位年轻的母亲,刚失去了自己的孩子。几个月后,她坐在图书馆翻阅《大纪元时报》,当她翻到“艺术与文化”版面时,被一张米开朗基罗《圣母悼子》(Pietà )雕像的大幅照片深深吸引。画面中,圣母玛利亚坐在各各他山(又译作:加尔瓦略山,耶稣被钉死之处)的岩石上,膝上抱着被钉死的儿子的尸体。玛利亚双目低垂,面色悲哀而庄严。这幅画的场景和蕴意深深地触动了这位母亲,她泪流满面,禁不住啜泣呜咽。而在那漫长而漆黑的日子里,她心上那块冰冷坚硬的顽石最终被她的眼泪所消溶。

她的表现可能会让图书馆的其他读者感到困惑,但对这位母亲来说,泪水、哭泣不仅表达了她心的痛苦,还将她从长期悲痛的禁锢中释放了出来。

我对这位年轻母亲的反应,一点也不陌生。我教书的那段日子里,经常给学生朗诵诗歌和文学的段落。2004年自妻子去世后,我发现再也无法平静的诵读完某些作品,常会哽咽落泪,因此我就请学生代读。比如,朗读《天鹅绒兔子》(The Velveteen Rabbit)中的段落,其中“皮包马”(Skin Horse)解释了爱和真实的含义,我就让我这些七年级学生围绕这个主题作文,而那时,我在众学生面前早已泪眼婆娑了。

我有一本桑顿‧怀尔德(Thornton Wilder)的《我们的小镇》(Our Town)剧本,该剧以一位年轻妻子亡故作为结局。在该书的后记中,剧作家的侄子兼文学执行人告诉我们,这部戏剧让观众感动得热泪盈眶,包括好莱坞大亨撒母耳‧戈德温(Samuel Goldwyn)这样的人。原因何在?因为怀尔德逼真地演绎出“贯穿生与死亡的线”。

挽歌

许多作家都创作了挽歌,一些缅怀性的诗歌或散文,通常表达对死者的哀悼。作家们的创作一方面给自己的悲伤与心痛输出的管道,另一方面可起到安慰他人的作用。

在《悼长子》(On My First Son)中,本‧强生(Ben Jonson)哀叹他7岁儿子的逝去。

Farewell, thou child of my right hand, and joy;

My sin was too much hope of thee, loved boy.

Seven years thou wert lent to me, and I thee pay,

Exacted by thy fate, on the just day.

O, could I lose all father now! For why

Will man lament the state he should envy?

To have so soon scap’d world’s and flesh’s rage,

And if no other misery, yet age?

Rest in soft peace, and, asked, say, “Here doth lie

Ben Jonson his best piece of poetry.”

For whose sake, henceforth, all his vows be such,

As what he loves may never like too much.

别了,我的快乐,我右手牵领的孩儿;

我之罪过是寄望太多于你,我的爱子;

我借你七年,如今就要将你奉还;

命中注定,就在这天。

哦,我可用为父所拥有的一切换取吗?可为何——

人要为他本应艳羡的境界而扼腕哀叹?

如此快,你便摆脱了尘世的烦恼、肉体的羁绊;

就算并无他苦,人世不还是有衰老和遗憾?

恬然的安息吧。若有人问,可答:“本‧强生最美的诗篇

在这里长眠。”

因此,从今往后,我誓言如斯:

凡我所爱,不再过度喜欢。

众多诗人也提醒痛失亲人者在生命中寻找快乐和慰藉。 一位年轻的犹太妇女逃离了纳粹德国,但她的母亲却在大屠杀中去世了。她痛苦的经历赋予她灵感,创作了一首诗——玛丽‧伊莉莎白‧弗莱(Mary Elizabeth Frye)的《不要在我墓前哭泣》(Do Not Stand at My Grave and Weep)。她敦促生者铭记,先去者仍然以无数种方式存在着。

Do not stand at my grave and weep,

I am not there; I do not sleep.

I am a thousand winds that blow,

I am the diamond glints on snow,

I am the sun on ripened grain,

I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning’s hush

I am the swift uplifting rush

Of quiet birds in circling flight.

I am the soft star-shine at night.

Do not stand at my grave and cry,

I am not there; I did not die.

不要在我墓前哭泣,

我不在那里,也不曾长眠。

我在那劲吹的千风中,

我在那银光闪烁的皑皑雪原,

我是成熟谷物上的阳光,

我是那柔和的秋雨润泽心田。

当你于清晨的寂静中苏醒

我便是那鸟儿,在安静中盘旋滑行

却忽而振翅飞腾。

我亦是夜晚点缀天幕的星光点点。

不要在我墓前哭泣,

我不在那里,也不曾长眠。

其它作品,比如路易斯(C.S. Lewis)的《察觉的悲伤》(A Grief Observed),是一本对妻子死亡的回忆录。美国民歌《这种联系可以不断吗》( Will the Circle Be Unbroken?),由古典作曲家创作的数以千计的安魂弥撒和挽歌,及更多的创作,正是它们陪伴着、也扶持着那些伤心人走过了死亡之谷。

疗愈

当然,治愈悲伤的良药还是时间。历经几周、几月,甚至几年,悲恸的负重便会渐渐减轻,也更易承受。时间的流逝将那些曾让我们肝肠寸断、悲痛欲绝的伤口结痂成疤。音乐、文学、绘画和雕塑可帮人完成这种转变。它们是我们腋下的撑拐,可以协助我们站立,又给我们力量继续前行。

十九世纪俄国的作家陀思妥耶夫斯基(又译杜斯妥也夫斯基,Dostoevsky)有句名言:“美可以拯救世界”(Beauty will save the world)。在艺术中发现的美,可以帮助复原我们破碎的心。

作者简介:

Jeff Minick有四个孩子,也算儿孙满堂了。20年来,他在北卡罗来纳州阿什维尔的家庭学校教授历史、文学和拉丁语。他著有两部小说《阿曼达‧贝尔》和《翅膀上的灰尘》,以及两部非小说作品,《边走边学》和《电影造就人》。今天,他在弗吉尼亚州的Front Royal生活和写作。请访问JeffMinick.com关注他的博客。

原文:In Beauty, Solace 刊登于英文《大纪元时报》。

(转自大纪元/责任编辑:张莉)