【新唐人北京时间2025年04月07日讯】

四、1950年代的“六大运动”

1949年10月1日赤朝开国,中共直奔合作化,违弃刚刚颁布的《共同纲领》(1949年9月29日):

保护工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的经济利益及其私有财产。

必须保护农民已得土地的所有权。[1]

1950年7月颁布〈合作社法〉、1951年12月〈农业生产互助合作的决议〉、1952年5月〈推行农业合作化的决议〉、1953年12月〈发展农业生产合作社的决议 〉。[2]

1950年代前期,中共自嗨“激情燃烧的岁月”,具体为“六大运动”——镇压反革命、土地改革、抗美援朝、三反五反、思想改造、肃清反革命。中共只肯承认“五大运动”(删去“镇反”),因为“镇反”杀人太多,太难看。“六大运动”重大数据如下:

①“镇压反革命”所杀人数,最保守数据100多万。1959年8月11日中共八届八中庐山会议,毛泽东:“反革命杀了一百多万……六亿几千万人,消灭那个一百多万,这个东西我看要喊万岁。”[3]

史家谢幼田:“杀人数目至少是五百余万人。”[4]

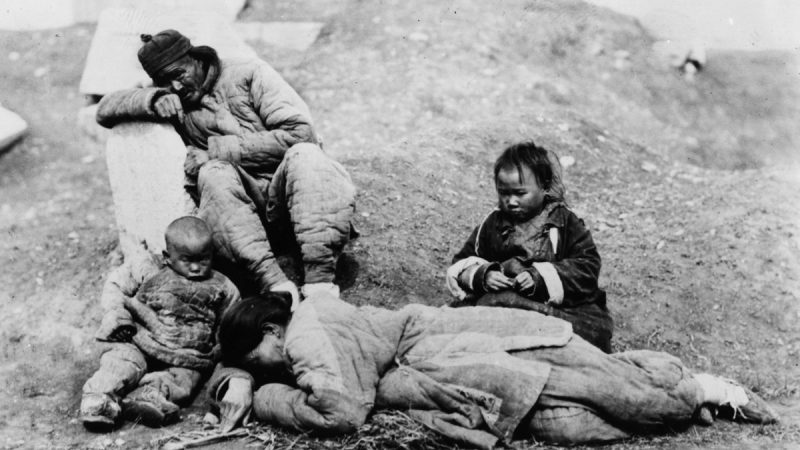

② 从1947年老赤区延伸至1951年的土改,大陆史家高王凌(1950~2018):

太行老区差不多将地主杀光了。据估计,土改过程中约有300至500万人丧生,他们大多数是中小规模的地主,大多数是被活活打死的。[5]

史家宋永毅(1949~ )据中共资料列表(死于土改地主人数):[6]

| 年 度 | 总人数 | 地主比例 | 自然死亡率 | 地主人口 |

| 1950 | 4.659亿(农业人口) | 4.75% | 21880000* | |

| 1954 | 6.0266亿(总人口) | 2.6% ** | 15669160 | |

| 1950~1953 | 6.88%(4年)*** | 1505344 | ||

| 非正常死亡 | 4705496 |

数据来源:

* 国家统计局:《全国土地改革前各阶级占有耕地情况》,黄道霞等主编:《建国以来农业合作化史料汇编》,中共党史出版社(北京)1992年,页1353。

** 《全国土改结束时各阶级占有耕地情况》(据1954年23省市自治区1.5万多户农家资料统计),杜润生主编:《中国的土地改革》,当代中国出版社(北京)1996年,页560。

*** 国家统计局:《1949-2003年中国大陆历年人口数据》。百度百科:https://wenku.baidu.com/view/16182d00b52acfc789ebc9e5

土改最深远恶果:打破农村生态,颠倒价值观(以贫为贵),摧毁农业生产精英——地富,地主、富家乃农村天然形成的生产组织者,被铲除后,强者无法多劳。1953年“合作化”收回分给农民的土地,强迫农民与土地脱钩,再次杀伤农村生产力。

贫雇农整体生产能力本身就弱,土改只能给予贫雇农一次性补助。土改后,大家都一样,地富失去殖富能力,自顾不暇,贫雇农仍大多贫困。还不如昔时有贫有富,尚可以富补贫。此弊早期苏区就暴露了,1929年11月5日〈闽西特委第一次扩大会关于土地问题的决议〉:

把土地分割小了,而且分到不会生产者手里,同时会生产者却少分了田地,把他们的人力财力都闲置了,这样客观上是障碍了农村生产之发展,失了土地革命的本来意义。[7]

中共内部传谚:“土改靠贫农,生产靠中农。”[8]合作化之初,约占农民20~30%的富裕中农(一亿多)[9],乃农村主要生产力,挫伤他们的生产积极性,等于摧毁农业根基。中共财政部长、副总理薄一波(1908~2007):

据1957年估算,全国富裕中农人数在一亿以上。这些人劳动致富的积极性受限制和挫伤,对农村生产力的发展是很不利的。[10]

几组数据

1952年6月11日全国统战工作会议,中共经济大管家陈云(1905~1995):

汉口去年收的所得税近两千亿元的样子。所得税等于所得额的25%,亦即所得税的三倍就是他们的所得额。……现在我们一年的税收,大约合23亿光洋。国民党在九一八事变以前,包括东北在内,也不过收八亿到九亿元光洋……他们比我们收的少。[11]

“人民政府”比国民党多收税近150%,陈云的数据呵!

公有制名义上国有制,实质党有制、吏有制,经济成了中共控制国人最有力的政治工具。计划经济再从宏观上卡住各厂矿自主经营权,只能被动等待上级的“计划”,失去生产经营的自主权。全国经济从源头上失去活力。

1951年粮食购销危机。中共中央〈关于1952年粮食问题的几项决定〉(1951年12月5日)——

城市人口逐渐增加和广大工业原料种植区粮食需要量增加的缘故,1952年粮食的供应调剂仍然是一个相当严重的问题。仅从国家贸易部门逐年出售粮食增长的情况来看,就可以了解粮食的情况是很紧的。1950年出售数为93亿斤,1951年出售数增为169亿斤,预计1952年至少须增至215亿斤。粮食需要量的增长是极其迅速的。……上述粮食情况收支相抵,尚差28.4亿斤。[12]

《中国社会主义经济简史》(1985年大陆版)——

1953年9月份完成(收购)计划的80%,10月份只完成38%。市场粮价也因此大幅度波动。当时湖南、河南、河北等主要产粮区的粮价,一般高于牌价的30~50%。[13]

面对供销失衡的粮情,在计划经济指导思想下,1952年9月成立粮食部(全球唯一)。1953~54粮食年度预算需握粮700多亿斤,除农业税收缴275亿斤,须收购431亿斤,而上一粮食年度仅收购243亿斤,仅靠市场收购(与私商争购)无论如何办不到。于是,想到关闭粮食市场,堵绝农民其他卖粮管道,“保证完成收购”。[14]

“统购统销”的实质:剥夺农民的粮食处置权以获得绝对控粮权,以极低价强制征粮(统购),以保障城镇供粮(统销)。中共很清楚“谷贱伤农”,之所以出台“统购统销”,实因合作化导致粮产量增速下降,不能向人口不断增扩的城市提供更多粮食,只好关闭粮食市场,强行征集余粮,急救眼前。1953年10月关闭农贸市场,粮油棉“统购统销”。[15]

统购统销——乡村统购,城市统销,取缔粮商,逼迫农民只能将粮食低价卖给政府(0.09元/斤)。[16]农村不满声浪盈衢塞巷,很快收购少于销售,无法维持城镇供粮。1955年8月,被迫出台“粮票”,全国城镇限额供粮。[17]

1957年4月10日,毛泽东:

1953年统购统销时,党和农民的关系很紧张。[18]

1957年春,化工部勘察公司保卫科员阎义采(中共党员)“鸣放”:

农业合作化、统购统销政策是党向农民的战略进攻,向农民抢劫土地、粮食、牲畜。农村中反对共产党的人日益增加。[19]

浙江宁波干部“鸣放”:

粮食统购统销是“官逼民反”的政策,粮食统购统销是农民闹事的根源。[20]

安徽一家农机厂技术员汪朝元“鸣放”:

农村有四死:卖粮逼死,买粮等死,买不到粮饿死,卖粮再买粮亏死。[21]

1957年5月7日新华社《内部参考》(第2197期),〈安徽有些农业社因统购粮食过多加重了春荒〉,桐城县天成社多征61万斤,缺粮户占87%;泗县协办社缺粮人口51.1%,光明社则普遍缺粮。(页14~15)

统购统销“夺农补工”,1956年工业产值首次超过农业(1949年农业产值远大于工业)。通过工农业“剪刀差”[22],本已很穷的农村至1978年向城市输送了数千亿资金。[23]毛泽东不承认统购统销对农业的“扼颈”,认为是前进道路上的问题,至多是必要代价的“一根手指头”。[24]

中共很清楚农民的“贡献”,但已开出红色支票,得用经济绩效证明革命价值,只能“暂时牺牲”农民。1962年7月中央党校,副总理兼中央农工部长邓子恢(1896~1972)〈关于农业问题的报告〉,抖出统购统销之所以必遭农民抵制的底牌——

党中央的方针是以粮为纲,但价格上粮食不是纲,粮食的价格最低,种粮食的农民收入最少,一斤粮食平均不到一毛钱。按照去年的标准计算,农民卖100斤粮食给国家,他实际上得到的价格是7%,93%是尽义务,实际上粮食统购是最大的共产风,剥夺农民最厉害的在这里。怎么办呢?不统不行,统了农民吃亏,他就不种粮食,不种粮食,一切就都垮台,最后同归于尽。农业垮了,工业也垮了,现在的情况看得很清楚。[25]

1957年7月18日《人民日报》社论(胡乔木撰):“肃反”立案审查130多万人,查实“反革命”8.1万余,其中“现行犯有3800余名”,即8.1万余“反革命”绝大多数为“历史反革命”。[26]1956年底“肃反”结束,逮捕214470人,死刑21715人,非正常死亡53230人。[27]

社会主义恶弊

失去各种制衡的“社会主义”,恶弊立腾,冗员泛滥。1957年春“鸣放”期,同盟会员、国务院参事余遂辛(1885~1969):

国家机关的层次太多,国务院指示传达到基层比十八层宝塔还要多……工厂企业非生产人员也太多,有一个600人的工厂,管理人员就有近170人。[28]

1957年7月18日青岛,中共政治局扩大会议,毛泽东:

浙江新登县七万人有3500多官,真是太多了,应该减三千,留五百。工厂非生产人员也太多,占30%,苏联25%,美国只3~5%。[29]

书商只要百号人就能办起来的国际书店,用了500多人,效率还大大低于书商。陶孟和指国际书店领导实在是“外行的外行”。[30]

1963年中央机关司局长以上至少2800余。[31]1978年全国脱产干部1700万(年底可能达1900万,相当罗马尼亚人口)。[32]清朝道咸年间文武官员2.7万(文官2万、武官0.7万),文官一半在京,一半地方。[33]

1999年,中国经济体制改革研究会副主任杨启先(1927~ ):

国有经济占用着国家和社会的大部分资源,包括全国固定资产和流动资金的70%左右,而它能够为国家创造的财富,按国内生产总值计算,只有1/3左右,按当年新增部分计算,只有不到20%。其效益之低、损失浪费之大,可以说已经到了十分惊人的地步。……实际上,我们是在用几十人、甚至上百人来干人家(按:西方企业)两三个人的事情。[34]

实践证明计划经济“少慢差费”。1957年6月初,北京市计委综合处长耿子平:

今年的计划,去年6月份就开始算账了,可是到今年5月份才下达。北京今年的基建工作、交通运输工作之所以发生窝工现象,都是由于计划下达得太晚的缘故。[35]

反右强压士林异声,仅公职人员就划“右派”(阶级敌人)552877人,占国家干部总数5.8%。[36]552877名右派(原领薪),“不包括当年尚未纳入国家干部行列的大学生、中学生、民办老师及民族资产阶级工商界、民主党派等等不拿国家工资的人,估计这些右派不下十万人。”[37]此外,以敌对矛盾处理的“中右”21.6万,“反社会主义分子”19万,还有“地方主义分子”、“民族主义分子”、“孬分子”……[38]

士林哑声,社会没了报警器,1958年“大跃进”没了刹车,一场全国“大吹牛”。1958年8月27日《人民日报》,〈人有多大担,地有多大产〉;9月18日《人民日报》第7版——广西环江县红旗公社中稻亩产130434.14斤。

反右前,赤潮涨顶,中共威望最高点。反右后,中共一路下坡,大跃进→大饥荒→四清→文革。

(未完待续)

附注:

[1] 中共中央文献研究室:《建国以来重要文献选编》第1册,中央文献出版社(北京)1992年,页2、7。

[2] 黄道霞等主编:《建国以来农业合作化史料汇编》,中共党史出版社(北京)1992年,页20~23、50~54、80~83、171~176。

[3] 李锐:《庐山会议实录》,《李锐文集》第5册,香港社会科学教育出版公司2009年,卷八、页319。

[4] 谢幼田:《乡村社会的毁灭》,明镜出版社(纽约)2010年,页268。

[5] 高王凌、刘洋:〈土改的极端化〉,《二十一世纪》(香港)2009年2月号,页40。

[6] 宋永毅:〈重审毛泽东土地改革的历史和现实意义〉,宋永毅主编:《重审毛泽东的土地改革》上册,田园书屋(香港)2019年,页17。

[7] 《中央革命根据地史料选编》下册,江西人民出版社1982年,页374。

[8] 国家农委办公厅:《农业集体化重要文件汇编》(下),中共中央党校出版社1981年,页685。

[9] 《建国以来毛泽东文稿》第5册,中央文献出版社(北京)1991年,页525。

[10] 薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,中共中央党校出版社1991年,页362。

[11] 《陈云文稿选编》(1949~1956),人民出版社1982年,页167。

[12] 《中共中央文件选集(1949年10月~1966年5月)》第7册,人民出版社2013年,页333~334。

[13] 柳随年、吴群敢主编:《中国社会主义经济简史(1949~1983)》,黑龙江人民出版社1985年,页96。

[14] 薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,页256~258。

[15] 《建国以来重要文献选编》第4册,中央文献出版社1993年,页477~488、561~567。

[16] 〈中国1949年后粮食价格的演变〉,http://www.cndsw.cn/a/ysms/yeshi/201102/1667.html

[17] 〈中共中央关于建立制度、控制购销、改进粮食工作的指示〉(1955年8月3日),《中共中央文件选集(1949-10~1966-5)》第20册,人民出版社2013年,页25~30。

[18] 王若水:《智慧的痛苦》,三联书店(香港)1989年,页323。

[19] 〈阎义采为美蒋喝采〉,《人民日报》(北京)1957年7月27日,版2。

[20] 中共浙江省委整风办:《右派言论汇编》(1958年5月),页146。转引自王海光:〈1957年的民众“右派”言论〉,《炎黄春秋》(北京)2011年第3期,页18。

[21] 中共江西省委宣传部:《毒草汇编》第二集,页29。转引自王海光:〈1957年的民众“右派”言论〉,《炎黄春秋》(北京)2011年第3期,页18。

[22] 剪刀差:工业品价格高于价值,农产品价格低于价值之差额,因图示呈剪刀而得名。

[23] 姚洋:〈中性政府与中国的经济奇迹〉,《二十一世纪》(香港)2008年6月号,页22。

[24] 《建国以来毛泽东文稿》第7册,中央文献出版社1992年,页27。

[25] 《邓子恢自述》,人民出版社2007年,页426~427。

[26] 〈在肃反问题上驳斥右派〉(社论),《人民日报》1957年7月18日,版1。

[27] 罗冰:〈早年政治运动档案解密〉,《争鸣》(香港)2005年12月号,页12。

[28] 〈国务院党外人士继续座谈〉,《人民日报》1957年6月5日,版2。

[29] 《毛泽东思想万岁》第3册(1949年10月~1957年),页299。

[30] 〈请看陶孟和说了些什么话?〉,《光明日报》(北京)1957年7月23日,版2。

[31] 《杨尚昆日记》(下),中央文献出版社(北京)2001年,页263。

[32] 胡耀邦:〈理论工作务虚会引言〉(1979年1月18日),中共中央文献研究室编:《三中全会以来重要文献选编》(上),人民出版社1982年,页54。

[33] 张仲礼:《中国绅士》,上海社会科学院出版社1991年,页114~115。

[34] 邱路:〈国企改革为何如此艰难——杨启先访谈录〉,《百年潮》(北京)1999年第2期,页5。

[35] 《大公报》(北京)1957年6月3日。陈权选编:《“鸣放”选萃》第2册,自由出版社(香港)1958年,页330。

[36] 戴煌:〈胡耀邦与平反冤假错案〉,《炎黄春秋》(北京)1995年第11期,页14。

[37] 戴煌:〈一次大解救〉,东方网2008年2月26日。http://www.archives.sh.cn/dabl/lsya/201203/t20120313_8732.html

[38] 胡治安:〈1978:从“摘帽”到“改正”〉,《中国新闻周刊》(北京)2013年第3期(2013年1月21日),页86。

(转自大纪元/责任编辑:李红)