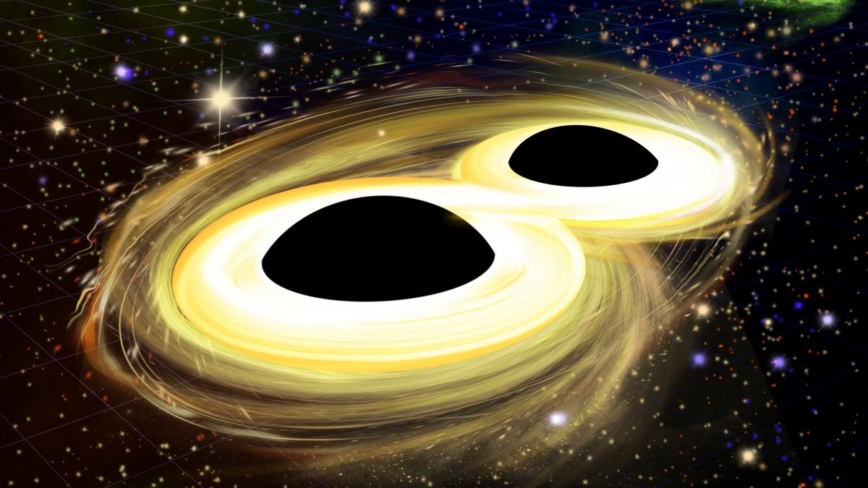

【新唐人北京时间2025年07月16日讯】近期,天文学家透过重力波意外发现,距离地球10亿光年的两个巨大黑洞碰撞融合,形成一个比太阳质量大225倍的巨型黑洞。这是迄今最大规模双黑洞合并事件,其质量过于巨大正在挑战现有的天文学黑洞形成理论。

美国激光(雷射)干涉重力波天文台(LIGO)、意大利室女座重力波探测器(Virgo Interferometer)、日本神冈重力波探测器(KAGRA)组成“LIGO-Virgo-KAGRA”(LVK)合作计划,持续探测太空中的重力波讯号。迄今为止已侦测到来自中子星、超新星、约300个黑洞合并时,发出的重力波讯号。

2023年5月,LVK正在运行第四次观测。他们于11月23日侦测到这次黑洞合并事件产生的重力波,将其编号为“GW231123”。他们观察到两个黑洞相互旋转快速靠近,形成类似“太极”的轨迹,最终合并为一个超大的黑洞。

分析显示,新黑洞质量为太阳的225倍,它分别是由太阳的137倍和103倍的黑洞质融合后形成,部分质量在融合过程中被转变成重力波能量。

另外,“GW231123”黑洞质量远大于2019年宣布的最大黑洞合并纪录保持者“GW190521”。当时“GW190521”是由太阳质量85倍和66倍的黑洞合并形成的新黑洞,其质量是太阳的140倍。

研究人员观察到这两个黑洞的旋转速度,都接近物理学允许的最高速度(一个是极限速度的90%,另一个接近80%),突破现有重力波探测技术和黑洞理论模型的极限。

由于该黑洞质量庞大,天文学家仅捕捉到最后几次重力波的波动,大约发生在碰撞尾端0.1秒的时候,这使得这事件的解释变得特别困难。目前,研究人员正在持续研究分析和完善现有的黑洞模型理论,以解释和了解此类极端事件。

研究人员表示,若依据目前的黑洞标准演化模型来看,一颗大质量恒星末期塌缩时,难以形成质量介于太阳60倍到130倍的黑洞。原因是目前天文学界认为,这个质量范围内形成黑洞的恒星,通常会在死亡时完全爆炸,不会留下黑洞。因此,“GW231123”事件正挑战既有的理论模型。

天文学家推测,这两个黑洞可能属于同一黑洞家族,由早期较小黑洞多次合并碰撞形成。这种现象可能发生在恒星和黑洞密集团中,形成快速旋转的黑洞,就像观测到的“GW231123”事件一样。

然而,美国马里兰大学帕克分校(University of Maryland, College Park)的天文学教授科尔‧米勒(Cole Miller)认为,这种潜在的解释存在一个问题。原因是形成巨大黑洞,可能需要经过多次合并,但黑洞可能会以不同的方向旋转,从而降低最终黑洞的旋转速度。

天文学家还给出另一种解释,这些黑洞可能在一个更大黑洞的阴影下膨胀,这个阴影位于所谓的活动星系核。活动星系核是星系中心的一个区域,围绕着一个超大质量黑洞,该黑洞正在吞噬一个气体盘。如果这些黑洞诞生或落入该气体盘中,就可能会吞噬气体,使其质量膨胀,最终合并一起。

LVK合作组织成员、英国卡迪夫大学(Cardiff University)物理学家马克‧汉纳姆(Mark Hannam)对美国加州理工大学(California Institute of Technology)新闻室表示,“我们透过重力波观测到质量最大的双黑洞。它对我们理解黑洞的形成提出了真正的挑战。”

汉纳姆解释道,“因为如此巨大的黑洞,在标准的恒星演化模型中是几乎不可能的存在,除非它们是由早期较小黑洞合并形成。”

LVK成员、英国朴茨茅斯大学(University of Portsmouth)重力波天文物理学家查理‧霍伊(Charlie Hoy)博士则表示,“这些黑洞旋转得非常快,接近爱因斯坦广义相对论的极限,这使得信号难以建模和解释。不过,这正是个推动我们理论工具研究和发展的绝佳案例。”

LVK成员、英国伯明罕大学(University of Birmingham)物理学院助理教授格雷戈里奥‧卡鲁洛(Gregorio Carullo)博士表明,“目前业界需要花费数年时间,才能完全解开这种复杂的讯号模式和意义。尽管现在最可能的解释是黑洞合并,但更复杂的场景可能是解读其意外特征的关键。”

“这次事件将我们的仪器和数据分析能力推向极限。同时也表明我们可以从重力波天文学中,探索和学习到更多的东西。”LVK成员、美国加州理工学院博士后研究员索菲‧比尼(Sophie Bini)说道。

此项研究成果于7月13日发表在arXiv网站上,并于7月14日至18日在英国苏格兰格拉斯哥(Glasgow)举行的第24届广义相对论和引力国际会议(GR24),以及第16届爱德华多‧阿马尔迪引力波会议上发表。

(转自大纪元/责任编辑:叶萍)